作为北京国际图书博览会(BIBF)旗下的专题展品牌之一,2024BIBF国际插画大赛了吸引来自全球插画创作者的热情参与,共有来自46个国家和地区的插画师们踊跃投稿。

大赛自2024年3月12日开始征集,截至4月30日共收到46个国家和地区的12000件投稿,涵盖广告、封面、科技类、编辑类、儿童出版、产品包装以及特定主题(阅读中国)七个主题,集中体现了不同文明、不同文化、不同教育背景下的全球插画水准。经过大赛专业评委团队的严格评审,最终产生出了120组优秀作品。获奖作品除展出于BIBF插画展外,也收录在《BIBF国际插画大赛年鉴》中,由 BIBF重点推荐给海内外出版机构,且有机会在意大利博洛尼亚书展期间巡展。

组委会对其中100位获奖插画师进行了专访,他们将从生活经历、艺术灵感和创作技法等方面,向大家分享自己与插画作品背后的故事

Q1:您的作品《时与光剧院》以长信宫灯为主角展开叙事,呈现了多个历史的瞬间。您是出于什么动机选择了“长信宫灯”这个文物作为故事主角?

A: 本科时期的我创作重心偏向自我,而研究生后,我的导师和我说,希望我可以尝试为他人创作,用作品赋能社会,以此为契机我接触到文物主题绘本,由于以文物为主题的绘本在国内外绘本市场中仍处于较为空白的阶段,可供个案分析的样本屈指可数,本章节将以笔者投身进文物主题绘本的创作实践为参考,从自身风格和探索顺序出发,笔者将中央美术学院人文学院郑岩教授深度合作,将主题定位于满城汉墓出土的宫灯长信宫灯,西汉最具代表性的文物之一。

郑岩教授对我创作给予了很大帮助,他主张个案细读,而不是大批量的堆砌材料与证据,郑岩教授认为:过去的工作是粗线的,在研究与创作中对于中国传统艺术的个案细度就好比在西方美术史中,有汗牛充栋的文章去研究《蒙娜丽莎》。

中国有太多宝贵的文物,每一件都值得仔细研究。长信宫灯的造型是一个跪坐的小姑娘,点亮的时候她是灯具,天明的时候她是一个温顺端坐的少女像。光是看着就让人喜欢。在有些宣传中,强调了她作为奴隶身份为主人照亮光明的一面,但我觉得西汉匠人将小姑娘的造型描摹刻画的如此美丽,是对人性的发现和赞美,是用欣赏的目光去完成的艺术品。之所以称她为艺术品,因为目前只发现了这一件,应当是单独设计,而不是批量生产。艺术品最基本的特点就是不重复,重复的成为设计品。因此,匠人们抱着这位小姑娘本身就是值得花时间精力用心打磨的概念完成的作品,文物里藏着历史的信息,把一段文明封存起来。若要表现长信宫灯低位的奴隶身份,并不会打动她的历任主人,震撼现代社会,甚至在世界引起轰动,恰恰是对于在她身上体现了古人对于美好的礼赞。

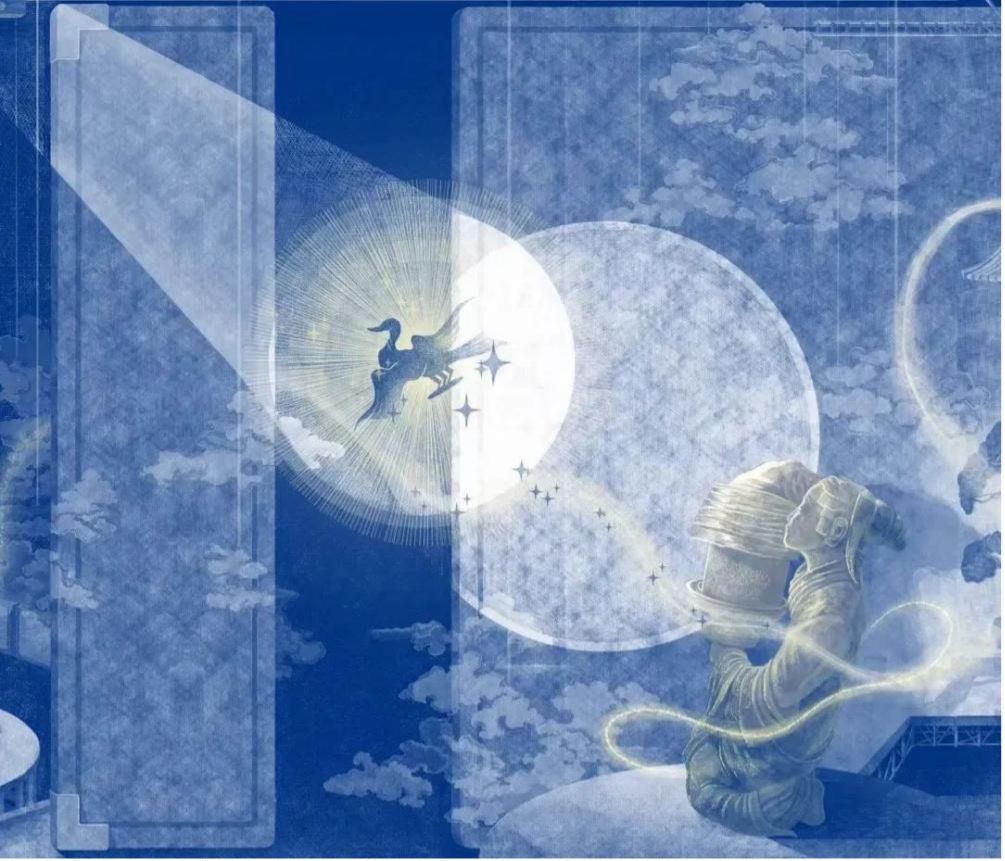

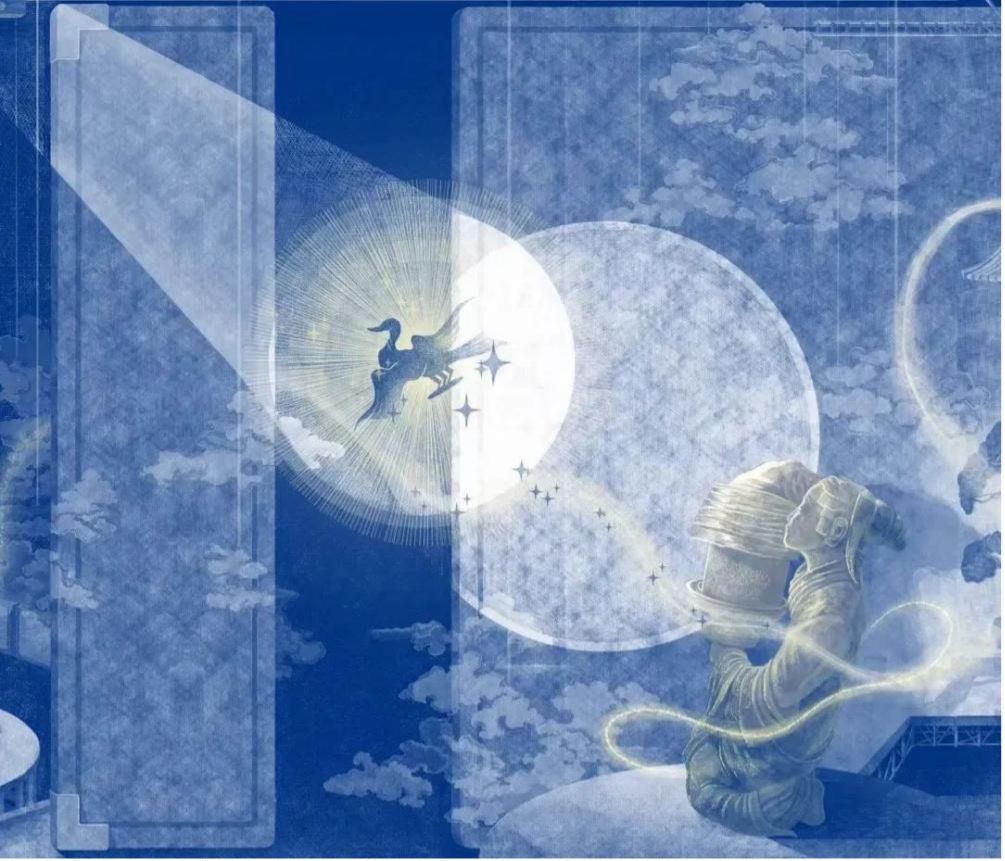

Q2:作品名称中的“时”与“光”与长信宫灯和三足乌的形象契合,您为什么会选择把这两者组合起来?是如何构思这种时间与光影的意象?

A: 时光这个词很微妙,时间和光的联系很紧密,古人不知道是不是因为这层含义制造了这样的词,就像看月会思考岁月,赏灯会思考时光。李白在《把酒问月·故人贾淳令予问之》写到“今人不见古时月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。”灯和月都是高于世人的旁观者,在美学和实用价值上有着共通之处,它们见证了悲欢离合,但从不干涉。既然“时”与“光”是本书的主题,我就想着可以用它作为贯穿绘本的线索。如何将虚无缥缈的光用视觉语言实体化?我想到在河北博物院进行考察时看见的汉砖画,其中的三足乌又称金乌,是火鸟的意向,象征着火焰与光明,刚好对应了时与光的的主题。绘本开头三足乌从小姑娘手中的灯中飞出,直到最终回到长信宫灯里,手中的灯亮了,长信宫灯也也被点亮。当长信宫灯亮起时是一盏照亮别人的灯。而灯灭后,当光照在她身上,她便成了一个雕塑。这是意义非凡的一件可观赏的美的文物,在历史长河中的一个夜晚,这样的一盏宫灯静静的亮着,没人特意来关注她,虽然有些孤独,但是也有温度。

Q3:长信宫灯作为汉代文物,承载了丰富的历史故事。您如何理解她在历史中的地位,为什么您认为她是讲述历史的合适“叙述者”?

A: 长信宫灯所诞生的年代存在一个大时代的变化。

在更为久远的商周时期,青铜代表着权力,代表着一种神圣的力量。但是那个时代过去了,有关青铜的审美已经改变。灯的青铜表面被涂了一层金,这样一层光灿灿的金色就把过去那个如火烈烈的青铜时代,全部遮蔽起来了。作为灯,她习惯在黑暗中隐身。灯的光使得整个房间明亮起来,人们只看见光,看不见灯。只不过在一次又一次黄昏与黎明的交替中,进入历史黄沙中的黑夜太长,没有人需要点灯了,太阳再不会升起,没有别的光照亮自身。等到现代人再观她时,已经是生锈的模样,但不变的还是她的美,一个历经千年历史的小姑娘,却依然保持着那份亲切谦卑,特别平静的看着读者,也希望读者能用同样的心态去看她,不是镇馆之宝,也不是冬奥明星,从她出土到现在,现代人拥有了她几十年,与她千年的岁月相比太苍白。长信宫灯所有的经历和遭遇都是因为前无古人后无来者的美,虽然在现实中已经没办法复原出她金光灿灿的真实摸样了,也许这时候只能通过绘本,将读者带去那个如火烈烈的时代。两千年不过是一个长夜。

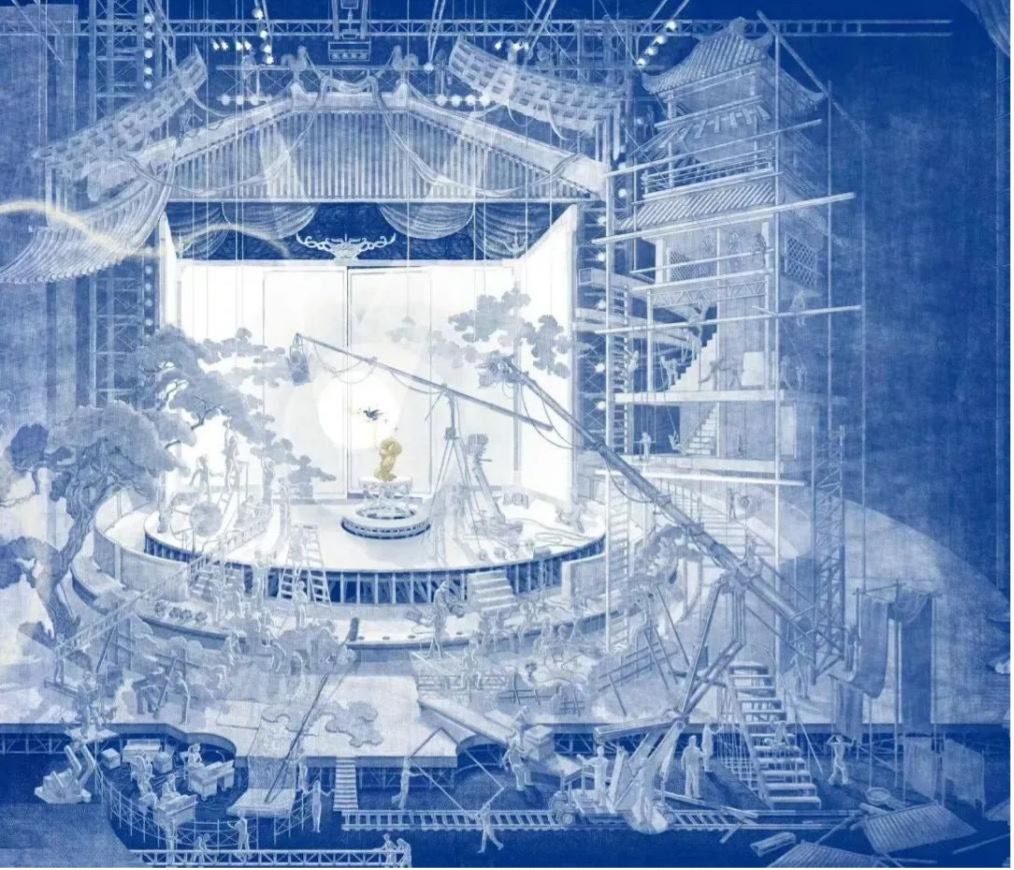

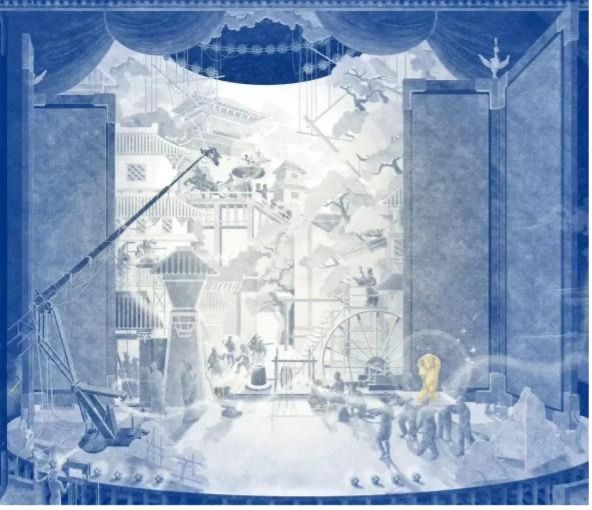

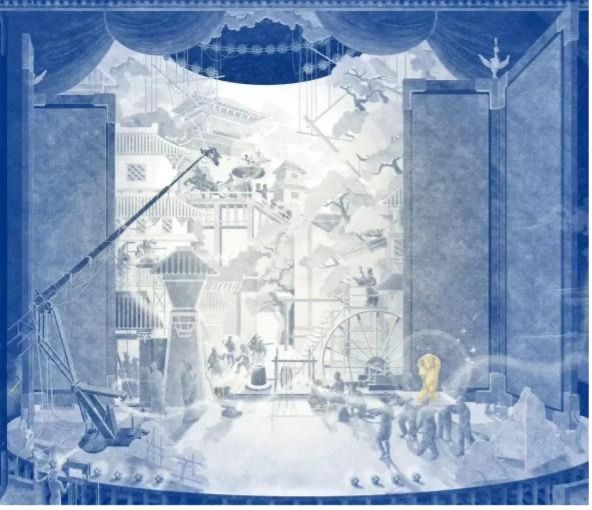

Q4:您的作品通过戏剧舞台的形式展现历史故事。这种形式带来了怎样的观赏体验?您希望观众获得什么样的情感共鸣?

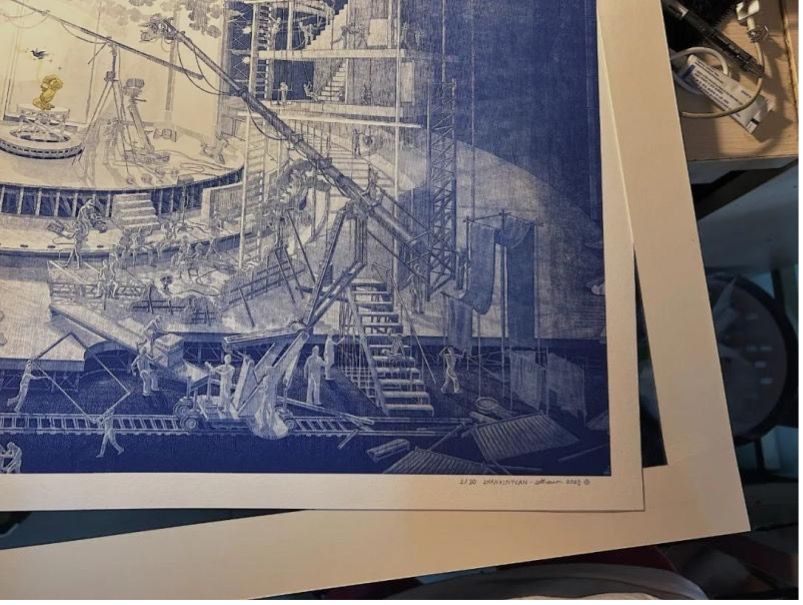

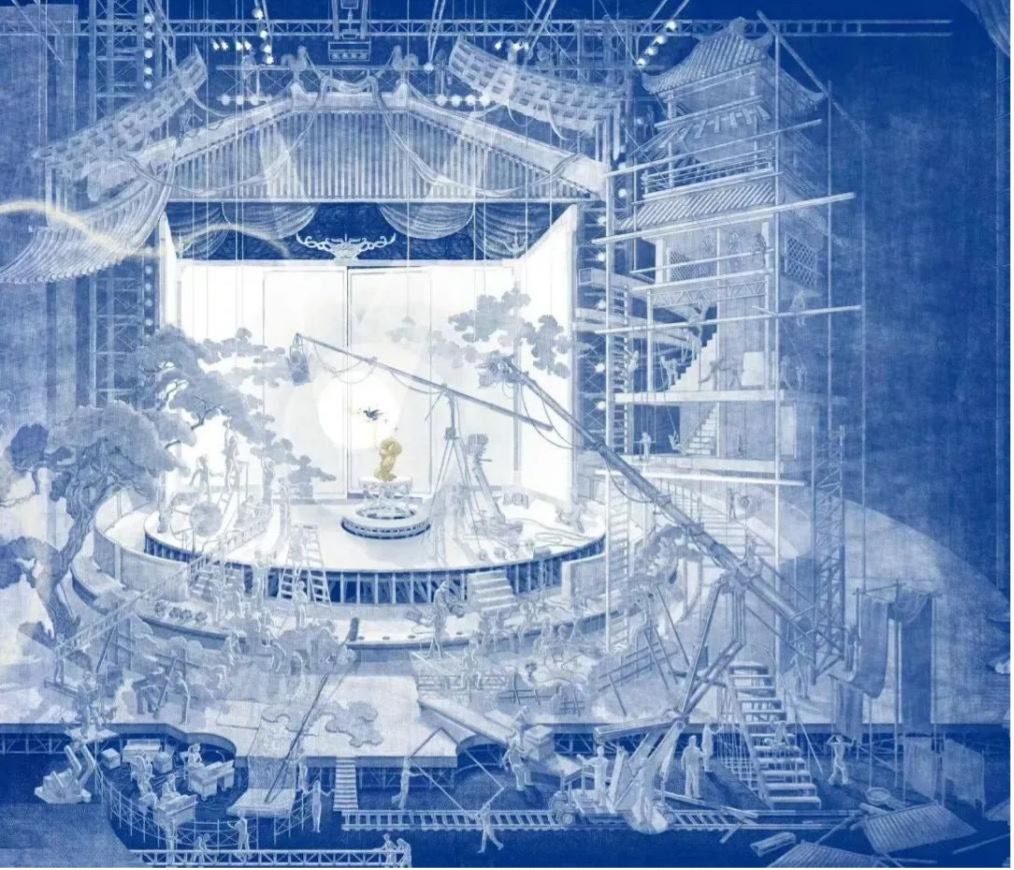

A: 文物背后所包含的古代文化是有门槛的,怎么能用画面使读者接受复杂的文化信息是一个巨大挑战。绘本有自己艺术形式的独特性和特点,最终呈现的效果与电影小说所各自擅长的领域有部分重合。绘本的视角有很多,本章节主要探索图像形式和文本内容如何达到一个契合点。所以采用舞台搭建的形式,让现代读者通过自己熟悉的方式走进历史。

Q5:在《时与光剧院》的创作中,您使用了哪些绘画工具和材料?

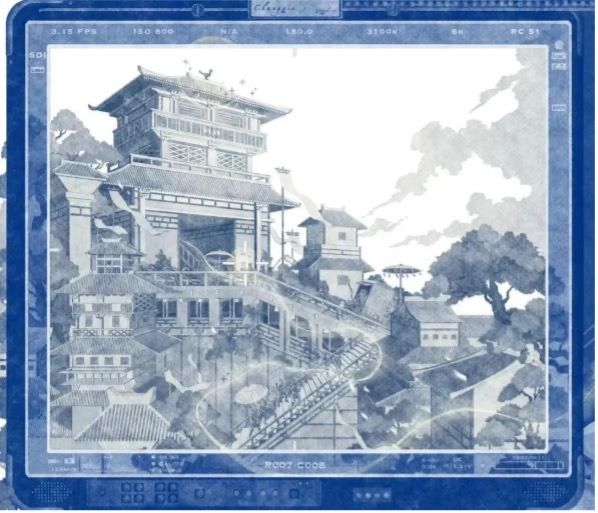

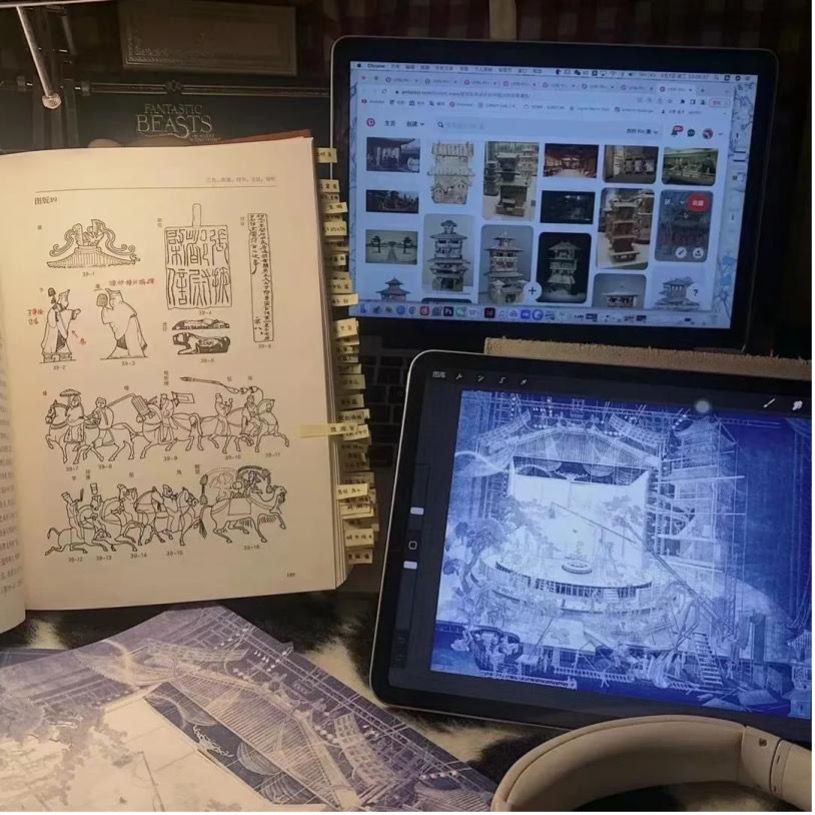

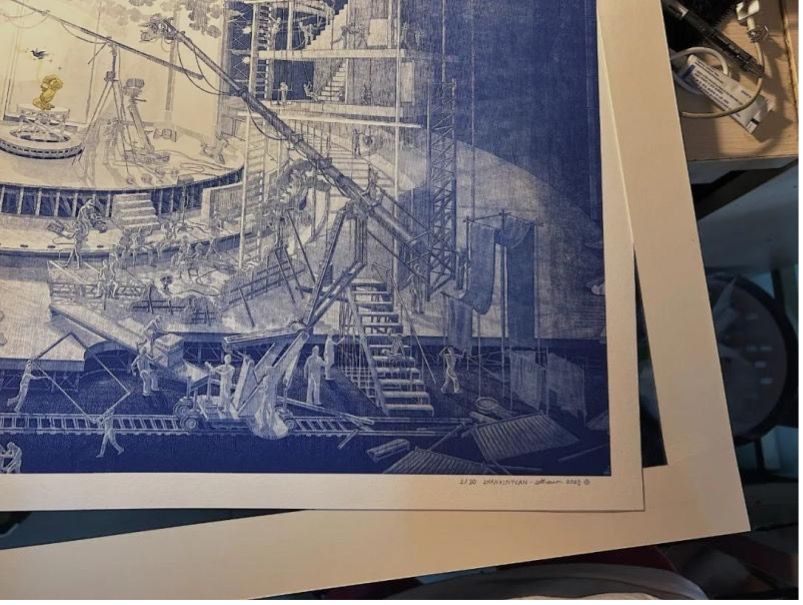

A: 我是用手绘与板绘结合的形式创作的,无论采用何种技法和风格,绘制以中国传统文物为主题的绘本作品都需要充分理解和研究文物的历史背景和文化内涵,以便更好地传达出作品所要表达的信息和情感。以长信宫灯主题绘本开篇第一幅画面:舞台搭建为例,在构思草图时,我初步确立了以版画为基础的绘画风格。

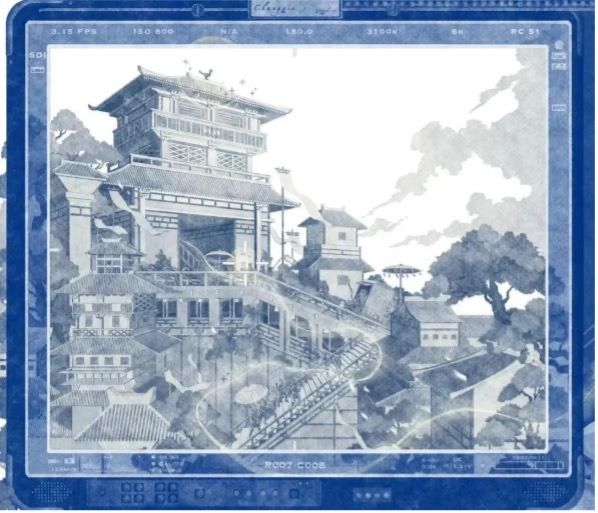

我通常通过刻画或印刷技术将设计转化为平面图像,通过不同的技术和风格表现出不同的情感和感受。由于最初版画的制作过程通常涉及手工制作和有限的复制次数,因此这种质感往往具有独特的外观和气质,使读者感觉它们是一件珍贵的艺术品。使用压力和纹理来表现线条和阴影的版画风格使画面具有丰富的质感和深度感。这与长信宫灯给人带来的独特性和纯真性相吻合。

版画的制作技术和风格非常灵活,可以适应各种不同的主题和风格,可以作为文物主题在现代创作中的一个很好的选择。在绘制时我考虑采用部分传统的西汉绘画技法和风格与现代版画的技术相结合,采用现代的工具和材料来制作作品,以达到更加现代化的效果。使得传统主题以全新的面貌更好的被现代读者认可和接受。

Q6:在表现历史的厚重感和戏剧性的光影效果时,您选择蓝色调作为主色调有什么特殊意义吗?它是否有助于传达特定的情绪或氛围?

A: 对于长信宫灯的配色选择,我在舞台灯光中,选择黄蓝色调展现现代科技与工业感。在人们的认知中,蓝色通常与未来、进步和技术联系在一起,传达一个拥抱进步的同时保护文化遗产重要性的信息。颜色对读者有情感影响,蓝色常与平静、宁静和乐观联系在一起。

朴素的色彩能够表现一种神秘和浪漫主义的感受,使读者感受到一种神秘的、超自然的力量。为了强调长信宫灯的主角分量,我选择以单一颜色或者一类墨水颜色为基础通过在白纸上使用黑色或其他单一颜色作为基础,并为长信宫灯赋予独特色彩来创建强烈的对比,让画面鲜明有力,吸引读者眼球。虽然只使用有限的颜色,但通过掌握版画的线条、阴影和光影等元素来表现出色彩的多样性,运用光影和纹理的变化表达出复杂的主题和情感,并且更好地聚焦于画面中心的核心主题。

Q7:您希望观众在观赏和阅读《时与光剧院》时,从中获得怎样的情感共鸣或对历史的反思?

A: 绘本作为一种深耕图文关系的艺术形式,通过细致的描绘和富有想象力的故事情节,可以帮助读者更好的“识时”,用绘本的方式去“识”,不仅能够展现出长信宫灯的物象气质,也能够激发读者进一步探索其内在“时”的精神意蕴,对传统文化的兴趣和探究欲望。填补当下绘本创作语境中对于文物方面个案细读的缺失,期待根据我创作的以长信宫灯为主角的绘本,能更加直观地使读者了解其作为器物背后“时”的价值和内涵,在增强文化自信心的同时培养出阅读历史的兴趣。通过阅读图文,为没有接触过“识”的训练的读者进行一次艺术审美的启蒙,更加重视文物保护和传承,为后人留下更多珍贵的历史遗产。

Q8:在完成《时与光剧院》之后,您觉得观众的反馈和对历史的探索是否会激发您未来的创作灵感?

A: 一定会的,这让我产生了深深的幸福感与成就感,我真切地感受到了自己的创作被喜欢,被学习,为他人提供帮助的快乐。

回溯历史,汉代的文化源头可以一直追溯到先秦时期的儒家思想,孔子对于艺术品的高雅属性最高要求便是始终贯穿的“文以载道”的精神。中国的艺术始 终注重“和谐”,喜爱给予艺术品灵性与情感。而长信宫灯这样独一无二的艺术品,承载了那时的人们给予的最美好的“道”。打动观者的总是富有灵性的美好事物,只有美才能带来感动。古代中国人留下这样温润的“小姑娘”,对现代人来说是如此珍贵的美学遗产,其独特的历史价值和文化内涵随着现代科技和文创产业的不断发展而备受瞩目。

如果能帮助长信宫灯的知名度和影响力不断扩大,无论是在文物研究、历史探索还是教育传承中都提供了重要的意义和价值。这也呼应了在问题开头我的导师教导我为社会创作的初衷。

2025BIBF国际插画大赛作品征集即将启动,敬请关注!

大赛组委会联系方式:

邮箱:BIBF_IlluAward@163.com

INSTAGRAM: bibf.offical

小红书:BIBF国际插画大赛